我が家の3代目のパートナーわんこは、お兄ちゃんわんこたちとは真逆の個性を持つ、ある意味クセのあるコ。

その個性は、良くも悪くも動物らしいと言えるものかもしれないけれど、そのままではヒトの社会で、特に刺激の多い街中で暮らすにはちょっと難しい。

そんな個性的なコがわたしの元へ来たことで、今まで以上に「このコの個性を潰さずに、わたしも無理なく、このコも無理なく、幸せに暮らしていくには?」を考えるようになりました。

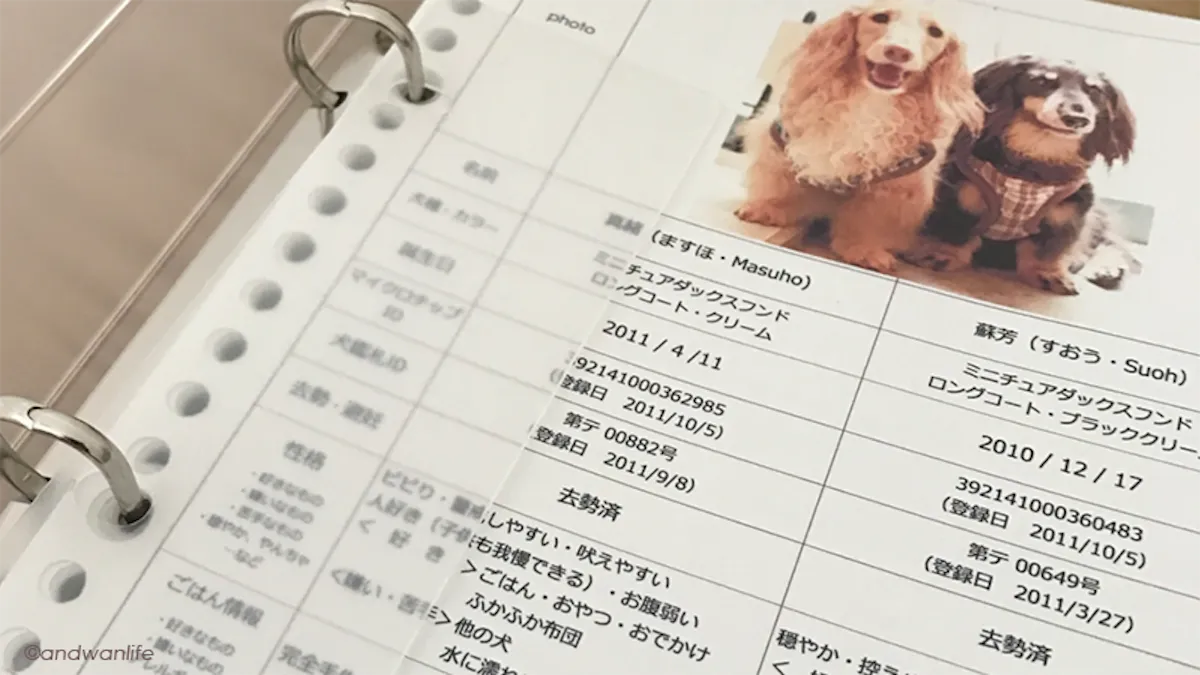

わたしの飼育経験則は、この活動をするきっかけになったパートナーわんこ・蘇芳(すおう)とカラダをはってスキルと経験値のアップを図った真赭(ますほ)の2頭だけ。

ペットサロンや動物病院、犬の保育園などさまざまな犬種、さまざまな年齢のわんこたちが集まる場所であれば、いろんな個性を持つコと接する可能性も高い。

でも、家族として、その犬生に寄り添って暮らす場合は、接する個性の数もやっぱり限られる。

例えるなら。

学校の先生たちがさまざまな個性を持つ子供たちと接してその経験値を重ねていくのと、親が我が子との接し方で経験値を重ねていくことの違いに近いかもしれない。

わたしの中では、それくらいの違いがあった。

迎えた当初は、内容は異なるとはいえ講師という教える仕事の立場が不安で揺らいでしまうほど、蘇芳と真赭と培ってきたことが3代目の纁(そい)には通じない。

それでも、縁あって手元に迎えたのだから、彼が今世を終える瞬間「ママのコでよかった!」と思ってくれるように。

「(わたしが今)きみにしてあげられることは全部できたよ。今までありがとう」と心から思って送り出してあげられるように。

できることはしていきたい。

事実、2020年に旅立った2代目・真赭に対しては、その時わたしができることはできる範囲でやりきった、という感覚、自負があります。

自分でもびっくりするくらい「もっとこうしていれば…」という、見送ってからの後悔はほぼなかった。

それは、西洋医学の治療の他に「こうしたい」というわたしの希望をある程度、受け入れてくれた主治医のおかげでもあるし、そこまでの間にさまざまな学びのきっかけがあったから。

そして、3代目・纁の性格や体質を考えると、今まで以上に「そのコ(犬)らしさを大切に、かつお互いが無理なくバランス良く過ごしていくには?」の考え方が重要かもしれない、と思えました。

ごはんだけでなく、日々の接し方や街中の刺激への反応やヒトとのコミュニケーション。

一定のこうするとよいという手法はいくつもあれど、それが本犬に合わなければただのストレスでしかないので、過度なストレスにならないよう、かといってストレス耐性ゼロでも困るのでほどほどのライン、引き際を見極める必要がある。

蘇芳にとってはどうということはないけれど、纁にとってはストレス。

そういったものは結構あって、そのライン見極めは纁のトレーニングを担ってくれたトレーナーの手腕の賜物だと思っています。

そうした経験の結果、たどり着いたのが『ウチのコにとっての正解』という考え方。

世の中で良いと言われるセオリーや考え方が必ずしもウチのコに当てはまるわけでない。

10頭いたら10通りの正解があるはずで、医療をはじめとした各分野の専門家の手を借りながら、それを見つけていけるのは飼い主だけ。

そんな風に考えています。